Mit Seifen, Shampoos und Deos killen wir täglich Milliarden nützlicher Hautbakterien – Forscher tüfteln an probiotischen Sprays, die das Mikroben-Gleichgewicht wieder herstellen sollen.

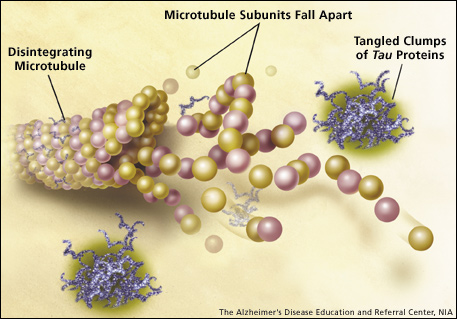

Auf unserer Haut leben verschiedenste Bakterien (Bouslimani et al., PNAS 112 (17))

Hände waschen. Haare shampoonieren. Sich einseifen beim Duschen. Ein Deo auftragen. All diese Hygienepraktiken sind heute so selbstverständlich, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sich unsere Vorfahren noch bis vor 150 Jahren kaum wuschen, nie duschten, dafür kräftig stanken, weil sie Deos, Seife und andere Hautpflegemittel nicht kannten. Es war definitiv keine Zeit für feine Näschen.

Das alles änderte sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Um 1850 forderte der ungarische Arzt Ignaz Semmelweis als Erster das medizinische Personal auf, die Hände regelmässig zu waschen. Etwas später entdeckte der französische Chemiker Louis Pasteur den Zusammenhang zwischen bakteriellen Keimen und Krankheiten. Diese und weitere Errungenschaften begründeten die so segensreiche Hygienerevolution. Dank ihr sind wir heute viel gesünder, wir leben deutlich länger und profitieren dabei erst noch von einer markant höheren Lebensqualität.

Deshalb möchte heute auch niemand mehr auf moderne Körperhygienepraktiken verzichten. Und doch gibt es Stimmen, die darin nicht nur die positiven Seiten sehen und vor einem überbordenden Sauberkeitswahn warnen. Denn ein Aspekt der modernen Körperhygiene geht gern vergessen: Mit den Seifen, Lotionen, Shampoos und Deos killen wir Tag für Tag auch Milliarden von Bakterien, die unsere Haut besiedeln. Bakterien notabene, die schon Hunderttausende von Jahren mit uns leben, die uns zum allergrössten Teil gut gesinnt sind, die zur Hautgesundheit beitragen und die uns sogar bei der Abwehr von gefährlichen Keimen an vorderster Front unterstützen.

Vor 150 Jahren gab es kaum Akne oder Hautallergien

«Die Haut ist das grösste Organ des Körpers», sagt der Biotechunternehmer Jamie Heywood aus Boston. Laut dem Direktor von AObiome, einer auf Hautbakterien spezialisierten Firma, reguliert sie den Stickstoff- und Sauerstoffhaushalt, die periphere Blutversorgung sowie die Aktivierung des Immunsystems. Das Problem dabei: «Wir bombardieren die Haut seit 1870 mit Chemie», sagt Heywood. «Alle kommerziellen Hautprodukte sind voll von Konservierungsstoffen.»

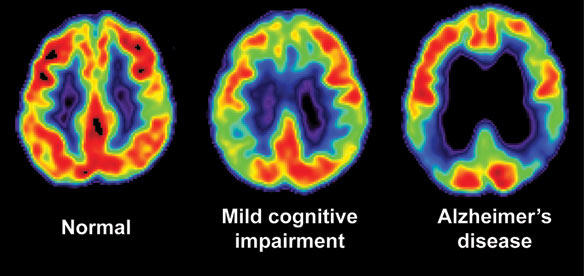

Das Ökosystem Haut – dazu zählen neben unzähligen Bakterien auch Viren, Pilze und winzige Milben – ist noch weitgehend Terra incognita. Erst in den letzten etwa zehn Jahren haben Biologen begonnen, sich für das «Mikrobiom» der Haut zu interessieren. Dabei mussten die Forscher feststellen, dass die Hautflora aus einer riesigen Vielfalt an Bakterien zusammengesetzt ist und dass sich diese Zusammensetzung nicht nur zwischen einzelnen Körperpartien massiv unterscheidet, sondern auch von Mensch zu Mensch.

Rund eine Billion Bakterien leben ständig auf oder in der Haut, schätzen Experten. Die allermeisten davon harmonieren bestens mit dem Menschen, ja, sie schützen uns sogar vor Angriffen von krankmachenden und schädlichen Erregern. Dabei arbeiten diese Symbionten auch mit unserem Immunsystem zusammen. Mikroben findet man überall auf der Haut, besonders viele an talgigen und feuchten Stellen wie den Fingerzwischenräumen, Kniekehlen oder Ohrfältchen.

Wie jedes Ökosystem ist auch das Mikrobiom der Haut anfällig auf Störungen. Prinzipiell gilt das Gleiche wie bei der Darmflora: je vielfältiger und stabiler die Zusammensetzung, desto gesünder. Mit der täglichen Dusche, vor allem aber mit all den Seifen, Shampoos, Deos und Cremen bringen wir dieses Gleichgewicht durcheinander. «Beim Duschen nur mit Wasser verlieren wir jeweils etwa 30 bis 40 Prozent unserer Hautflora», schätzt Heywood. Mit Seife müssen wohl noch viel mehr Mikroben dran glauben. «Unsere Haut wurde von der Evolution nicht darauf hin konzipiert, dass sie jeden Tag mit 37 Grad warmem Wasser gewaschen wird.»

Das hat Folgen: Zwar leben wir heute generell viel gesünder als vor 150 Jahren, dafür gab es bis Mitte des 19. Jahrhunderts noch kaum Hautkrankheiten: keine Akne, kaum Allergien, keine Neurodermitis. Alle diese Hautleiden haben möglicherweise damit zu tun, dass das Gleichgewicht der menschlichen Hautflora wegen der exzessiven Körperhygiene massiv gestört ist und dass schädliche Bakterien, die an diesen Krankheiten mitbeteiligt sind, so ein leichtes Spiel haben.

Dass die Balance der Hautmikroben nicht mehr stimmt, darauf deutet auch ein Befund von Heywoods Aobiome hin. Die Firma, und allen voran ihr wissenschaftlicher Leiter David Whitlock, ist überzeugt, dass dem modernen Menschen heute sogenannte ammoniakoxidierende Bakterien (AOB) fehlen. Diese finden sich sonst überall, wo es Ammoniak gibt, etwa im Wasser oder im Boden – ausser eben auf der menschlichen Haut.

Das war vor der Hygienerevolution wohl anders, wie eine Studie mit der indigenen Volksgruppe der Yanomami im Amazonasgebiet zeigt: Alle Yanomami haben AOB auf ihrer Haut, in westlichen Kulturen findet man die Bakterien aber bei weniger als einem Prozent der Menschen.

AOB erfüllen laut Heywood auf der Haut eine wichtige Funktion: Sie wandeln Ammoniak (aus Schweiss oder Urin) um in Nitrit und Stickstoffmonoxid (NO). Diese Substanzen wirken anti-entzündlich. Die AOB senken zudem den pH-Wert (die Haut wird saurer) und können so schädliche Bakterien bekämpfen.

Spray mit lebenden Bakterien hat eingeschlagen

Letztes Jahr lancierte Aobiome unter dem passenden Namen «Mother Dirt» («Mutter Dreck») eine hautfreundliche Produktelinie, allem voran ein Spray mit lebenden ammoniakoxidierenden Bakterien. Ohne viel Werbung, aber mit guter Presse, haben die Produkte laut Heywood eingeschlagen. Man habe schon über 9000 Kunden, die sich täglich mit den Bakterien besprühen und sich dafür weniger waschen. In einer kleinen Studie konnte Aobiome zeigen, dass sich das Aussehen der Haut verbessere und sich die Haut besser anfühle. Zudem hätten sie Fallberichte von über hundert Kunden, die ein Leben lang Hautprobleme hatten, welche mit dem Spray dann verschwunden seien. «Diese Befunde sind aber statistisch nicht gesichert», gibt Heywood zu.

Aobiome ist derweil nicht die einzige Firma, die sich eine bessere Balance der Hautflora auf die Fahnen geschrieben hat. In Magdeburg tüftelt die Firma S-Biomedic an einer komplexen Mischung von Bakterien, die ebenfalls das Ungleichgewicht auf der Haut beheben soll. Laut CEO Bernhard Paetzold will S-Biomedic ihr Produkt noch dieses Jahr an Menschen testen und klinisch validieren – und möglichst bald auf den Markt bringen. Auch der Kosmetikkonzern L’Oréal arbeite intensiv an sogenannt probiotischen Hautprodukten (mit nützlichen Bakterien, analog zu probiotischen Joghurts), sagt Paetzold. In den nächsten Jahren könnten Hautprobiotika demnach ein grosses Geschäft werden.

Forschergruppe aus Genf sucht ein natürliches Deo

Firmen wie Aobiome und S-Biomedic geht es aber nicht primär um Hautkosmetik, sondern vielmehr um die Behandlung von Hautleiden wie Akne. Die bisherigen (noch unpublizierten) Ergebnisse einer ersten Aknestudie von Aobiome überzeugen allerdings nicht, auch wenn Heywood sagt: «Der Spray schneidet nicht schlechter ab als die gängigen Therapien.» Die Kunden seien jedenfalls zufrieden. 60 Prozent der Kunden mit Akne würden den 50 Dollar teuren Spray (er hält etwa einen Monat lang) wieder bestellen, wohingegen nur 20 Prozent der Kunden ohne Akne.

Einem natürlichen Deo ist derweil eine Forschergruppe aus Genf auf der Spur. Das Team um Vladimir Lazarevic vom Genfer Universitätsspital untersuchte letztes Jahr zusammen mit dem Aroma- und Duftstoffhersteller Firmenich die Zusammensetzung der Achselhöhlenflora bei 24 Freiwilligen sowie die Gerüche, die sie absonderten. Die eine Hälfte der Probanden nutzte Deos, die andere nicht.

Die Auswertung zeigte drei Dinge: Erstens töten die Deos praktisch alle Bakterien ab. Zweitens – wenig überraschend – stinken die Benutzer von Deos weniger. Und drittens konnten die Forscher zeigen, dass bei Menschen mit stark riechendem Schweiss die Corynebakterien überwiegen, bei solchen mit wenig Schweissgeruch die Propionibakterien. «Man könnte sich nun ein probiotisches Deo mit diesen Bakterien vorstellen», sagt Lazarevic. «Ich selber bevorzuge eine natürliche Zusammensetzung der Hautflora.»

Dem könnte Jamie Heywood nur beipflichten.

Erschienen in der SonntagsZeitung vom 24.1.16